2025.10.29

ジンズのたねまき

「近視進行予防コンソーシアム」にJINS参画! 企業が手を取り合ってめざす、近視のない未来

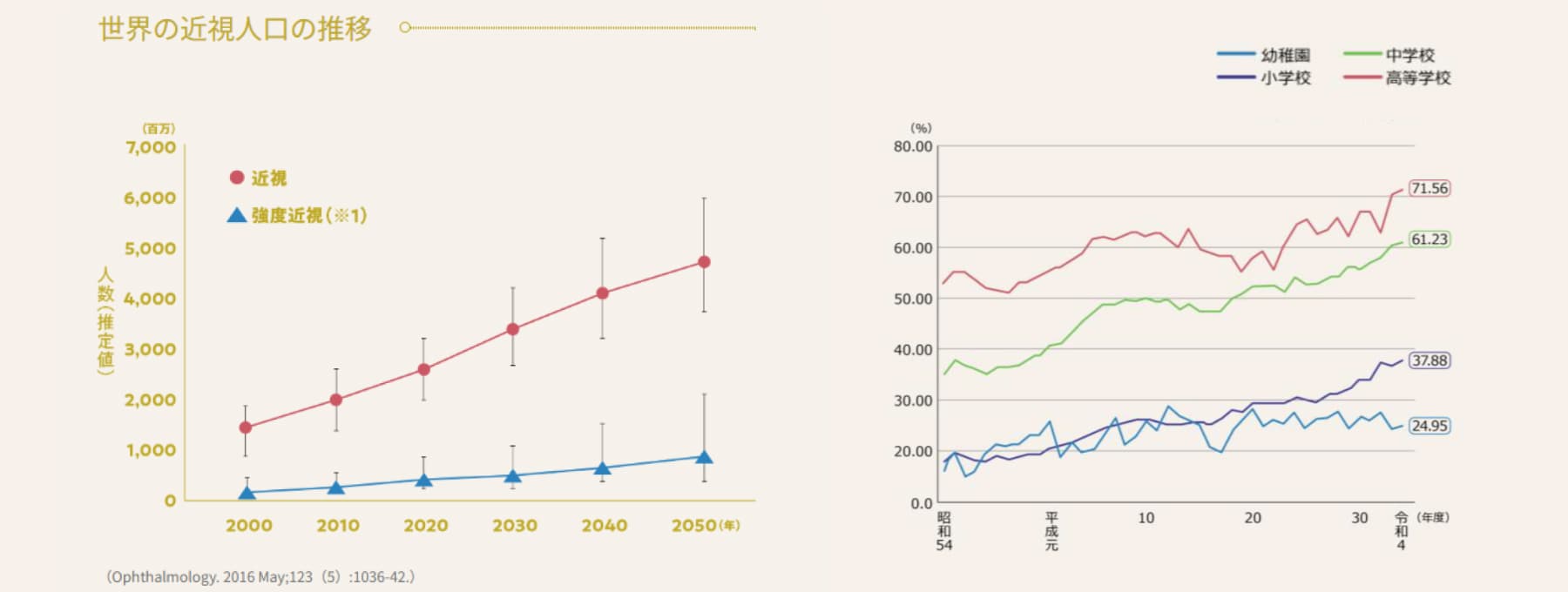

いま、世界中で「近視」が急増しています。2050年には世界の近視人口が約50億人に達すると予測されており、日本でも特に子どもの視力低下が深刻さを増しています。

こうした課題に向き合い、近視の正しい理解と予防に関する知識の普及・啓発に取り組んでいるのが「近視予防フォーラム」です。2020年の発足当初から、JINSは活動趣旨に賛同し歩みをともにしてきました。

今年、同フォーラムは新体制へと移行。さらに、企業が連携して有益な情報を発信する仕組み「近視進行予防コンソーシアム」が立ち上がり、JINSも参画しています。

9月17日、新体制とコンソーシアム創設についてのプレス発表会が都内で開催されました。ここでは、JINSが近視進行予防に取り組む理由や施策、そして発表会当日の模様をお届けします。

JINSが「近視進行予防」に本気で取り組むワケ

アイウエアを事業の中心に据えるJINSが、なぜ近視進行予防に取り組むのか。その背景には、企業ビジョン「Magnify Life -まだ見ぬ、ひかりを」の存在があります。

まだ誰も気づいていない可能性にひかりをあて、人々の生活をより豊かに広げたい。そんな思いから、サステナビリティコミットメントのひとつに「近視をなくす。目を通じた、幸福の追求を。」を掲げ、さまざまな活動を進めてきました。

なかでも代表的なのが、産学連携で推進する近視進行抑制の研究開発です。アイウエア業界ではめずらしく社内にR&D室を設け、長年光の研究を重ねてきました。そうした取り組みから得られた知見をもとに、サイエンスに基づいたアイウエアのあらたな可能性を広げています。

また眼科医療への貢献を目指し、JINSが保有するメガネ販売のビッグデータを活用した屈折状態(近視・乱視・老視)に関する研究を、大阪大学大学院医学系研究科と共同で進めています。

これらの活動の地続きにあるのが、「近視予防フォーラム」や「近視進行予防コンソーシアム」への参画です。10月10日の「目の愛護デー」に先駆けて開かれたプレス発表会に、JINSも協賛企業の一員として参加しました。

フォーラムは新体制へ。掲げる「近視進行予防宣言」

発表会の冒頭では、フォーラムの発起人である 坪田一男氏(株式会社坪田ラボ 代表取締役社長、慶應義塾大学名誉教授)に代わり、代表世話人に就任した森紀和子氏(麹町大通り眼科 院長)が登壇。

政界、医学界、スポーツ界など、さまざまな分野のプロフェッショナルからなる「近視予防フォーラム」の新体制が発表されたあと、世界と日本における近視の現状について解説が行われました。

近視予防フォーラム代表世話人 森紀和子氏

具体的なデータとともに示されたのは、世界で「近視パンデミック」と呼ばれる状況が進行している事実です。

世界の近視人口は増加(図左)、日本も例外なく増加傾向(図右、出典:文部科学省学校保健統計調査-令和4年度)

なかでも東アジアでの増加は顕著で、日本も例外ではありません。この40年で視力1.0未満の小学生は3人に1人に増加。ある中学校の調査では生徒の94.9%が近視で、そのうち1割以上が強度近視という結果も報告されました。

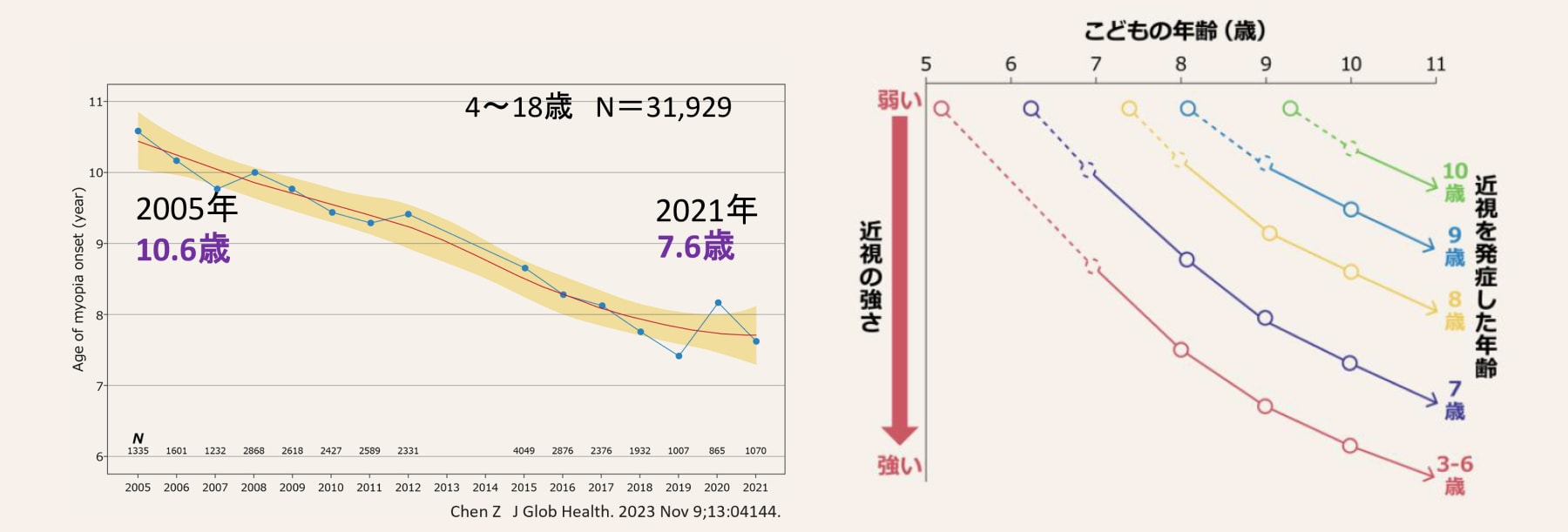

森氏はさらに発症年齢の低年齢化にも言及。「2005年の平均発症年齢は10.6歳でしたが、2021年には7.6歳にまで早まっているというデータもあります。発症が早ければ早いほど将来的に近視は強くなり、強度近視になると失明のリスクも高まります」と警鐘を鳴らしました。

出典:Yam, J.C. et al. Ophthal,ology, 2019(図右)

一方で、近視を予防する方法も紹介されました。研究によれば「1日2時間、週14時間以上の外遊びをする子どもは近視になりにくい」といいます。予防のポイントは、「就学前からの屋外活動の習慣化」「デジタル機器の使い方の見直し」「定期的な眼科健診や早期治療」。この3つがとても大切だと強調されました。

森氏は「2025年は、日本初の近視進行予防点眼薬をはじめ、あたらしい薬剤や医療機器が次々と登場している」と述べたうえで、力強くこう宣言しました。

「まさに『近視予防元年』ともいえる今だからこそ、近視進行や強度近視による失明リスク、そしてその予防法があることを一人でも多くの人に知ってもらいたい。社会全体が一丸となって近視進行を防いでいきたい。その思いを込めて、ここに『近視進行予防宣言』を掲げます」

コンソーシアム創設! 連携の渦を広げるために

続いて、フォーラムの取り組みに賛同する企業が連携する仕組みとして、「近視進行予防コンソーシアム」が創設されることが発表されました。発足時点で参画したのは、次の5社です。

SAPIX YOZEMI GROUP

株式会社シード

株式会社ジンズホールディングス

株式会社坪田ラボ

ロート製薬株式会社

※五十音順

ジンズホールディングス代表取締役CEO 田中仁は、参画企業の一員として挨拶に立ちました。

ジンズホールディングス代表取締役CEO 田中仁

「メガネ屋が『近視をなくす』なんて矛盾しているのでは? そう思う人もいるかもしれません。けれど、メガネは視力を矯正するだけのものではなく、もっと大きな可能性を秘めています。

JINSはその可能性を追い求め、産官学の協業でサイエンスに基づいた開発を続けてきました。フォーラムの発起人である坪田一男先生と共同開発したブルーライトカットⓇメガネは、まさにその一例といえます。

そして現在は、坪田先生とともに、バイオレットライトを活用した『近視進行抑制メガネ型医療機器』の開発も進めています。近視という世界的な課題に、本気で取り組んでいるのです。

子どもたちに近視のない明るい未来を届けるには、民間企業、アカデミア、医療機関、自治体などが連携を深め、大きな渦をつくっていく必要があります。

その実現に向け、JINSは2025年9月に全国の眼科医と連携を強化する『メディカルコミュニケーショングループ』を設立しました。さらに今回、『近視進行予防コンソーシアム』に参画することで、連携の渦を広げ、子どもたちによりよい未来を届けたいと考えています」

業界の垣根を越えて、ともに子どもの目を守る

発表会の後半には、コンソーシアム参加企業から、株式会社坪田ラボ 代表取締役社長 坪田一男氏、ロート製薬株式会社 代表取締役会長 山田邦雄氏、SAPIX YOZEMI GROUP 共同代表 髙宮敏郎氏、ジンズホールディングス 代表取締役CEO 田中仁が登壇。

代表世話人 森氏のファシリテートのもと、今後の取り組みについてのディスカッションが行われました。

研究、製薬、教育、アイウエアといった各業界の立場から、近視進行予防への考えや目指す未来について意見が交わされたあと、坪田ラボ 坪田氏は次のように期待を語りました。

「近視は将来、失明にもつながり得る重大な病態です。しかしその事実はまだ広く知られていません。そんななか、分野の異なる幅広いメンバーが連携して情報発信していくことは、非常に意義深いと感じています。数年後、日本における近視への意識が高まれば、このコンソーシアムは成功したといえるでしょう」

ディスカッションを終えると、多くの報道陣から次々と質問が飛び交い、会場は熱気に包まれました。近視予防が社会全体のテーマとして動き出している。そんな手応えを強く感じるひとときでした。

JINSはコンソーシアムの一員として、業界の垣根を超えたパートナーたちとともに、子どもの目を守るための情報発信を続けていきます。

CREDIT

取材・執筆:森川紗名

デザイン:株式会社ASA

編集:春田知子(株式会社ツドイ)